今日は 「部品図の作図前に確認する場所/確認しなくて良い場所」 についてのメモです。

部品図を書く上で 重要な局面は大きく分けて3つのタイミング があります。それは

- 部品図を 書く前に確認する場所がある

- 部品図を 書く時に意識する事がある

- 部品図を 書いた後にみる場所がある

です。

部品図を書くという事は一つの部品に対して過去 関わってきたのは複数人 の可能性があるので、誰かがやったモデルを別の誰かが部品図を起こすことも実際は多いかと思います。

その場合 作業範囲を明確にしないとミスがそのまま流れて行ったり、とても難しい印象がある のですが 部品図というのは その部品にとってミスを取り払う最後の砦であり、無事に具現化させるためには 抜けがないチェックが必要で、作図コスト観点からいうと、重複するチェック作業は避けたい といったところでしょうか。

製図者のよくある思考として、 これから部品図を起こす部品は 「設計が完了している」 とか 「変な形状だけど何か意図があってこうなっているんだろう」 という前提がありますが、この考えは 半分正解で半分間違い です。

この記事では 部品図作図前にチェックする場所と、わざわざチェックしなくて良い場所の代表をメモしておこうと思います。

部品図作図前の確認

①作図前に確認する事

①-1 相手部品との穴位置や穴サイズは合っているか確認する

まずは部品図対象の相手部品となる 制作品 や 購入品 との 穴位置、穴サイズが合っているか確認 します。

この時、購入品の穴位置は最後検図時に確認する ので、この時にカタログと照らし合わせる必要はなく、その時点でモデル同士に間違いがないかを確認します。 3DCADの場合は立体なので見たままで評価できますが、 2DCADの場合は3面を持ってきて形状・3角法が合っているかを確認 します。

前任者がどこまで詳細に設計をしてきたか解らないまま部品図を起こす場合もある ので、一旦ここでチェックを入れて、問題があれば部品図を起こす前に綺麗なデータにする(修正してもらうか自身が直す)必要があります。 また、この部分は 部品図を起こす時に1品ずつチェックしていくことが望ましい と思います。

①-2 角部、隅部における静止時干渉のチェックをする。

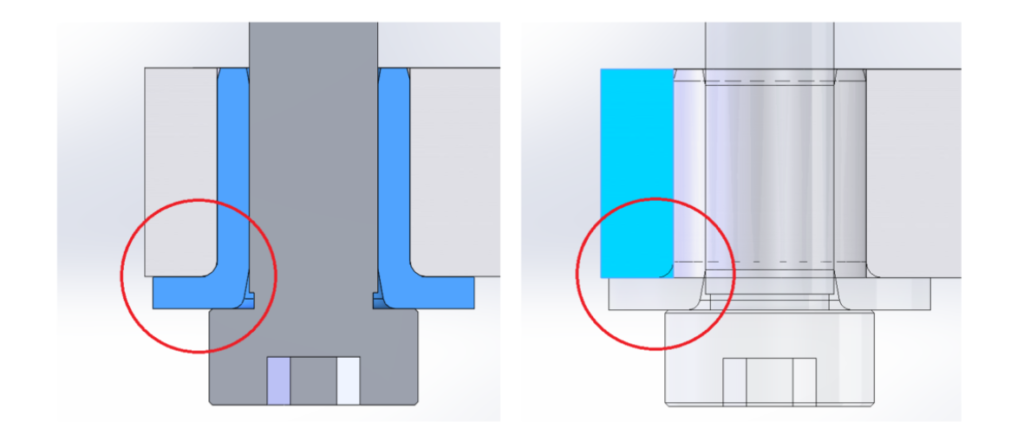

ネジサイズ同様、重大な干渉として角部、隅部のミス があります。

このモデルが良い例で、 3DCADは 構成部品の置き換え機能があるので、置き換える前の部品は大丈夫だったが、入れ換えた事による干渉を見逃したままのパターン で、こういった所は 設計者が見落としがちになるポイント です。

こういった小さな場所も 部品図を書く前に見つけておきたい所 です。

①-3 対象部品に必要な要素を確認する

これはすごく大切な作業です。 モデルを眺めながら

- 作図対象の部品が必要な目的と持つべき要素

- どこを基準にして作れば安定して作れるか

を考え、確認します。

その部品が 機械にとって正しい役割を果たすためにどんな公差や姿勢であるべき か、そして その部品はどこを基準に作っていくべきか を周辺部品との関係を見ながら把握し、それらを、この後の寸法入れや姿勢公差で表現していくことになります。

以上、この3点です。 これらは事前に「チェックは要らない」と言われればしなくてもよいですが、言われなければ製図者の仕事といっても良いくらい重要な作業 ですから、確実に確認しましょう。

②確認しなくて良い部分と許可なく修正・変更してはいけない部分

逆に わざわざ確認すると逆に手間をとる部分があります。

②-1 動作状態で干渉がないかの確認は基本的にしなくて良い

動作状態での干渉チェックは基本的に設計者の仕事ですので確認は不要 となりますが、万が一見つかってしまった場合は確認をして、修正してもらいましょう。

②-2 許可なく修正はしてはいけない

部品図作図前に許可なく修正してはいけませn。 この理由は その形状に意味があるというのを前提 にしているからです。

部品図を起こす際に 用途・意図不明な形状や穴を見かけることがありますが、基本的には用途不明な形状には設計途中に それぞれの目的を持たせたモデリングをしている事があります。

例えば

- 貫通させた方が加工費が下がりそうな部品なのに止まりで加工してある

- ネジが取りついていない用途不明のタップが明いている

- 1部品で行けそうなのに2部品以上にしてある

- なぜか間にスペーサが挟まっている

などです。

私たちが設計する機械の部品は、金属で構成される事が多く、中には人が容易に持てない重量物も存在します。

そういった部品を取りつけたり、微調整する場合に多く利用するのが タップ です。 そこにアイボルトをつけたり、ジャッキアップしたりするわけですが、その 意味がある部分を消してしまう事が無いように、モデルをさわらないのが基本 で、作図前に認するのがよいでしょう。

簡単に纏めると

目的がはっきりしている事(締結)に対するポカミス や 静止時における干渉の有無は製図者が部品を起こすときに1点1点見ながら製図していき、目的まで把握できないが理由のありそうな構造は目的を確認して部品図に起こしていく。 という事になります。

2次元CADでの部品図起こしは設計者の仕上げ具合によっては部品図で詳細を起こすことになります ので 設計者が考えていた形状と違う形状を部品図に起こしてしまう可能性もあり、設計知識は多少必要になってくるとおもいます。

ちなみに3次元CADの場合、3Dモデルで完成させておく事が理想ですが、部品の形状が部品図に引き継がれる(同期)ため、 少しの変更なら部品図完了後にモデル修正して読み込めば大丈夫 です。

この後ようやく図面を描く作業になります

ようやくここから図面の作業に入ります。

以上です。

-

-

図面の書き方

図面の書き方(全般) ここでは、 各種の図面の書き方 をまとめています。 図面を書くにあたって 参考になるような内容があれば幸いです。 JISで推奨されている図面尺度と実用的な図面尺度 図枠に関する情 ...

続きを見る