今日は「ノックピン(ダウエルピン)と平行ピンの違い」についてのメモです。

ノックピンと平行ピンの違い及び使い方を調べてまとめてみました。これから位置決めピンを探す方は是非参考にしてみてください。

ノックピン(ダウエルピン)と平行ピンの違い

では、ノックピンと平行ピンの違いをメモしていきます。

①ノックピン(ダウエルピン)の特徴と形状・公差

「ノックピン」というのは「ノック=打ち込み」のピンの事ですが一般的にダウエルピンの事をノックピンと言っています。ダウエルピンはJISB1355及びJISB5062で規格が記載されています。ダウエルピンは機器の心出しや位置決めに用いるピンのことで「ダウエルピン=ダボピン」と呼ばれる事もあります。

JISですがなぜ2種類のJISがあるかというと、大きく分けて以下のようになります。

- JISB1355:ダウエルピン=硬さの指定無し

- JISB5062:金型用ダウエルピン=硬さの指定有り

このように、軸径にプラス公差が適用されています。打ち込み(圧入)する=ノックピンと呼ばれる理由がわかります。また、最大の特徴は硬さ指定によりピンが硬いので繰り返して脱着するような場所にノックピンは向いているという事になります。

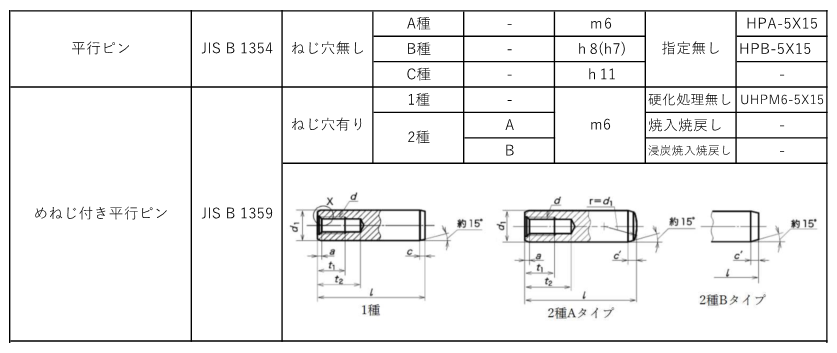

②平行ピンの特徴と形状・公差

対して平行ピンは、プラス公差とマイナス公差の両方が存在し、硬度の指定が無いものとなります。

硬度が材質によるので、繰り返し位置決めする場所にはどちらかというと向いていないという認識で良いでしょう。

ノックピンと平行ピンの違いまとめ

ここまでの情報を纏めると、ノックピン(ダウエルピン)と平行ピンの違いは

- ノックピンはプラス公差の焼入れ処理があるピンでタップ有無の分類がある

- 平行ピンはプラスとマイナス公差の両方があって焼入れが無いピン(タップ有無の分類もあるがタップ付きのものは焼入れ品となる)

このようになります。また、簡単に使い方を書くと以下のようになります。

①必要なピンの径公差は圧入して位置決めするのか・ラフに決めるのかで分ける

- 部品同士を圧入してきっちり決めるならプラス公差(ノックピンタイプ)

- 着脱容易・ラフに決めるならマイナス公差(平行ピンタイプ)

②そのピンの硬さは繰り返しに強いピンであって欲しいか

- 繰り返すなら表面が硬いノックピンが良い

- 当てて基本的に動かさないなら硬さは必要ないので平行ピンで良い

この二つだけを意識していると選定が楽になると思います。

もし、「ノックピンと平行ピン何が違うの?」と聞かれたら「ノックピンと平行ピンはね、JIS規格的には違うピンだけれど、市販されている種類が沢山あるから、大切なのは使うピンの用途を把握した上で必要な機能で選択すること、結果的に選んだピンの名称がノックピンなのか平行ピンか、位のことだよ。」とアドバイスしてあげてください。

より詳細にな使い方を確認したい方はこちらの記事を確認してください。

⇒ノックピン・平行ピンの使い方と穴公差などの参考設計方法

エクセル表のダウンロード

ここではノックピンと平行ピンの情報を纏めたエクセルシートをダウンロードしていただけます。よろしければご利用ください。

以上です。