今日は「ノックピン・平行ピンを位置決めとして使う場合の設計方法」についてのメモです。

まず、機械部品などの位置決めには大きく分けて2つあります。

- 位置決めピンという名称のものを使う

- ノックピンや平行ピンを使う

です。 この記事では 上記の内 ノックピンや平行ピンを使う場合の話 をします。 組立性を考慮したノックピンや平行ピンのベースとなる参考の利用方法をまとめています。 (加工用精密ジグ等に使う、本格的かつ高精度・頻繁な着脱・高強度な位置決めは該当しません。そのような場合は、正式名称が「位置決めピン」というものを利用して下さい。)

位置決めに使うピンは種類が多く選定にすこし迷う ので、設計初心者の方は参考にしてみてください。 また、 ノックピンや平行ピンの違いを把握するところから始めたい方 は以下の記事を先に読んでいただくと、より理解が深まると思います。

ノックピンや平行ピンの使い方と穴公差

ノックピン・平行ピンを「位置決めのピンとして使う場合」の一般情報

では本題に入ります。ノックピンや平行ピンを位置決めのピンとして使う場合の一般的な情報として

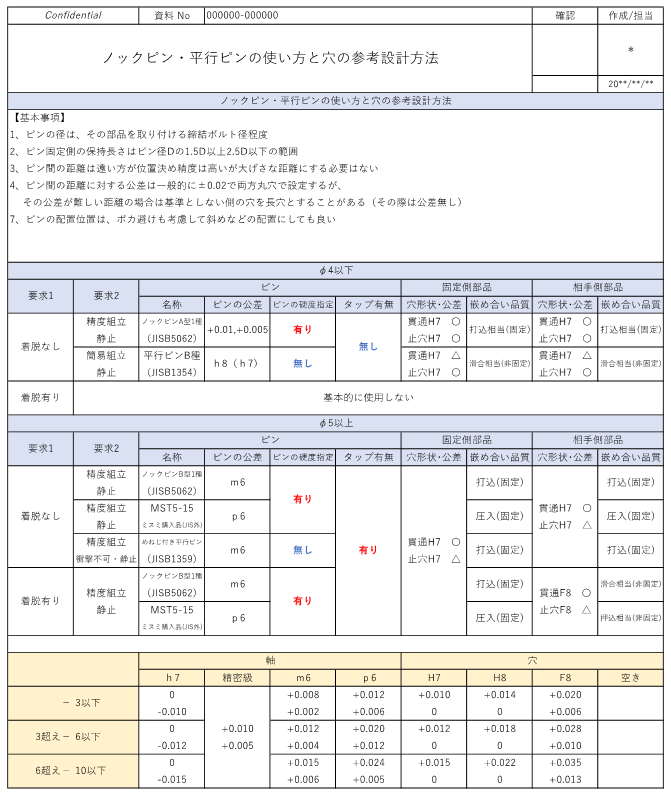

①ピンの径は、その部品を取り付ける締結ボルト径か最大で2サイズ下程度(例:M5締結ならφ4かφ5、M6ならφ4φ5など)

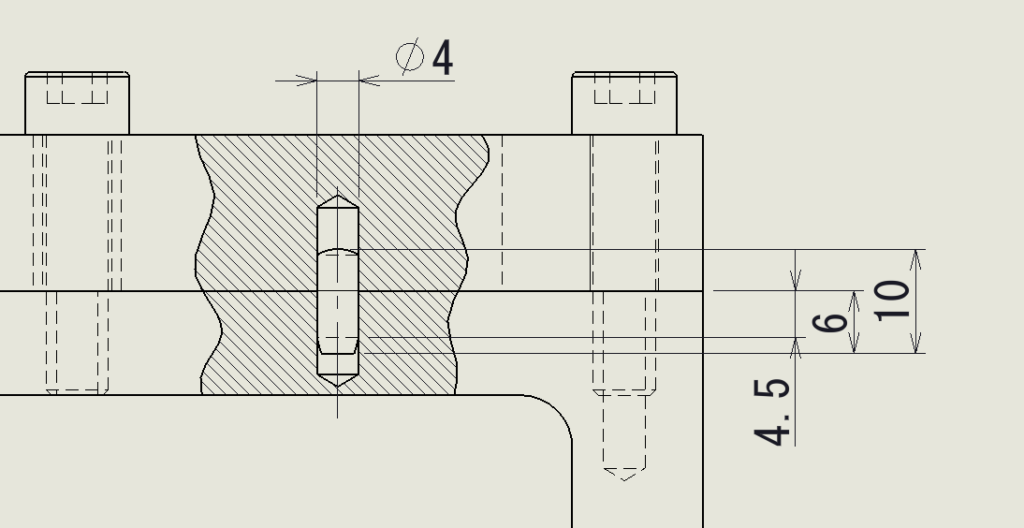

②ピン固定側の保持長さはピン径Dの1.5D以上2.0D以下の範囲(例:φ4のピンを利用する場合「φ4*1.5=6mm」打ち込んで入れると固定が安定する、または直線部が1.0D以上になるようにする)

③ピン間の距離は遠い方が位置決め精度は高いが大げさな距離にする必要はない

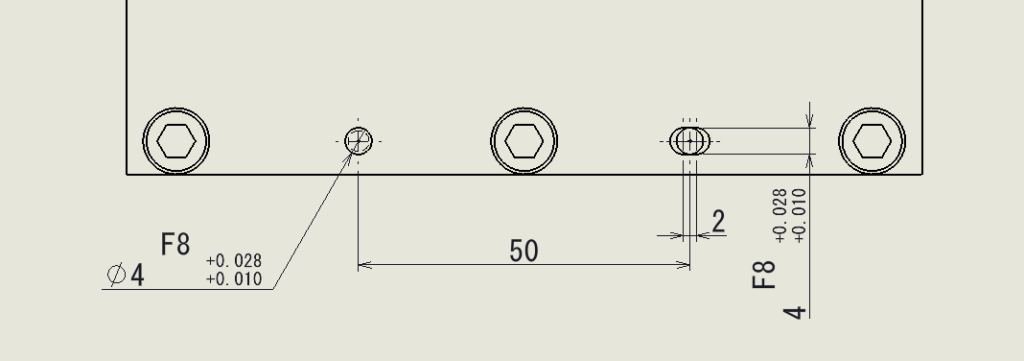

④ピン間の距離に対する公差は一般的に±0.02で両方丸穴で設定するが、その公差が難しい距離の場合は基準としない側の部品穴を長穴とすることがある(その際は公差無し)

その他:ピンの配置位置は、ポカ避けも考慮して斜めなどの配置にしても良い

というのがあります。 これらは 多くの設計で取り入れられている一般的な内容 なので、知ってる方も多いかと思います。以下に、それに加える経験情報を以下にまとめます。

φ5以上の位置決めピンを利用する場合

結論としてタップがついている物が僕は好きです。

組立時に発生する問題等の対処に、位置決めピンが邪魔をする時があるから、そんな時の為に取り外し用のタップが付いている物が僕は好きだ。と言うことです。少しリアルな話をすると、組み立ての最中に

- 干渉を発見してしまった

- 組立途中での設計変更が入った

- 位置ピンで狙ったように位置が決まらない

- 位置決めピンの長さを変えたくなった

などの理由で位置決めピンを外したり、長さ変更しなければいけない時が出てきます。特に、ある程度精度が必要な機械では部品同士を組み易くするために位置決めを多く使うので、変更の際にこの位置決めピンの邪魔が多くなります。

そんな時、ピンを抜きやすくするためにありがたいのがタップ付きのノックピンという事です。φ5以上という理由はそのサイズからしかタップ付きが無いからですね。

φ4以下の位置決めピンを利用する場合

穴は基本的に貫通が望ましいと僕は思う。

φ4以下のサイズには φ5以上のサイズとは違い抜き用のタップがついていません。(世の中にはあるのかな?) その為にφ4以下を利用する場合はいくつか解っておいた方が良いことがあります。

まず、先ほどの位置決めピンを外したり長さ変更しなければいけない状況は、φ4以下のピンでも同じように起こります。ただ、問題はピンが細いことです。嵌めあいの「キツさ」の問題ではなく、単純に細い事で組立時に問題を起こします。

組み立てる側としたら、とにかく嵌めあいがキツイ物があっても、叩いて入れるしかない

これにより、嵌めあいのキツイ物は経験上、特にφ3以下はまず先端がつぶれるか、座屈して曲がります。潰れると良くない事が2つあります。

- 取り付け側の部品が入りにくくなる

- 側面に当てる部品がちゃんと位置決めできない

このような場合にピンを変えたくても位置決めピンの刺さっている穴が貫通穴でなかった場合はピンを抜くことすら難しくなります。

- きついので引っ張って抜けない

- 押して出そうとしても裏から押せない

こんな状況となるのです。 実際、何件か細いピンを抜くために裏から穴を開けて押し出したりとかしたこともあります。

以上の2点を重要視しています。

ピンと穴の関係

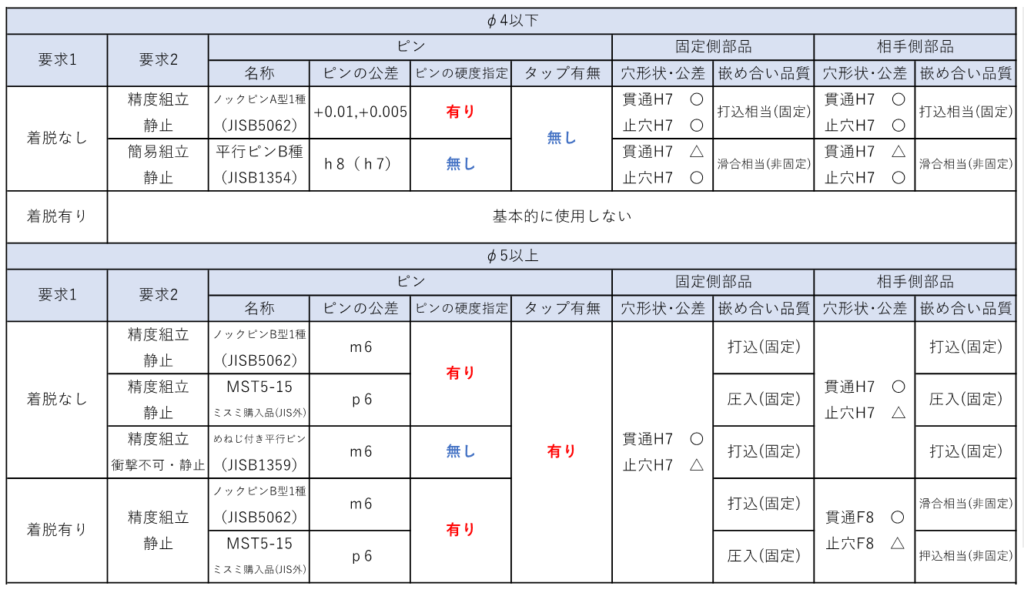

以下に私が取り入れているノックピンや平行ピンを使った位置決めの方法を表にまとめてみましたが、少しみずらいですね。※ご注意:あくまで参考です。

この表は φ4以下・φ5以上 で大きく分けて考えています。

使い方

- まずφ4かφ5どちらを利用するかを選択

- その位置決めは着脱があるか無いかを選択

- 利用するピンを選択(ノックピンは硬いので平行ピンより着脱に向いています)

- 固定側の穴公差を確認する(設計・部品図に反映させる)

- 相手側の穴公差を確認する(設計・部品図に反映させる)

※はめあいの品質は、そのピンを使って穴側の公差を指定するをこんな品質です っていう意味です。

⇒ 嵌め合いの品質

補足

貫通と止まり穴の◯と△ですが、どちらでも良いですが、

- ノックピンの場合:どっちでも良い

- 平行ピンBの場合:貫通だと抜けてくることがあるので止まり穴が良い

そんな理由から◯と△で分けています。

ダウンロード

リピートがある機械や製品については、その部品ごとに量産しやすい穴形状・深さ・ピンの入手性、さらには組立の検証結果もあると思いますのでこの限りではありません。(資料ではミスミで該当するピンなどの型式や説明をコメントで入れています)

使える資料でしたら是非使ってください。

以上です。