今日は「組立図の寸法・テキストの入れ方」についてのメモです。

3DCADの普及により、今では3Dモデルを見ながら組立をする機会が増えてきました。 そうなると「モデルの使い勝手」に目がいきがちになってしまうために組立図の寸法の入れ方など、時間を掛けて丁寧に教わる事も減っているんじゃないかと思っています。

ただ、組立図がこれから先に不要かというとそうではないです。 私は様々な機械を設計していく中でどうしても組立図が必要なポイントが発生しているからです。 組立時はもちろんですが、打合せを効率よく行うため、設計者同士のやり取りなどに重要な役割を持っています。

そこで今日は、組立図の作図経験が浅い方に向けて私が組立図に寸法を入れる際に注意していること、入れる順番などを出来る限り解りやすく説明してみたいと思います。但し、これら組立図の寸法の入れ方については、様々な機械と組立図が存在するので、あくまで一例だという認識で読んでいただければ幸いです。

組立図寸法の入れ方と順番

本当は、参考の組立図を用いて説明するのがベストですが、図面というのは外部に出せないものなので、 ここでは組立図の寸法の入れ方を文章でお伝えすることにします。

組立図に入れる寸法は下記 ①〜⑥+補足 を記載すればOKですが、 組立図は 基本的に累進寸法ではなく並 列・平行寸法を使って入れていきます。 それは、実際の組立時に現場では測定をしながら、組立を行うため認識しやすい寸法が理想だからです。

また、大切なのは 伝えること なので 寸法が入れづらいものや把握しづらいレイアウトの場合は寸法を入れながらレイアウトも直していけると良いと思います。

①全体・概略寸法を入れる

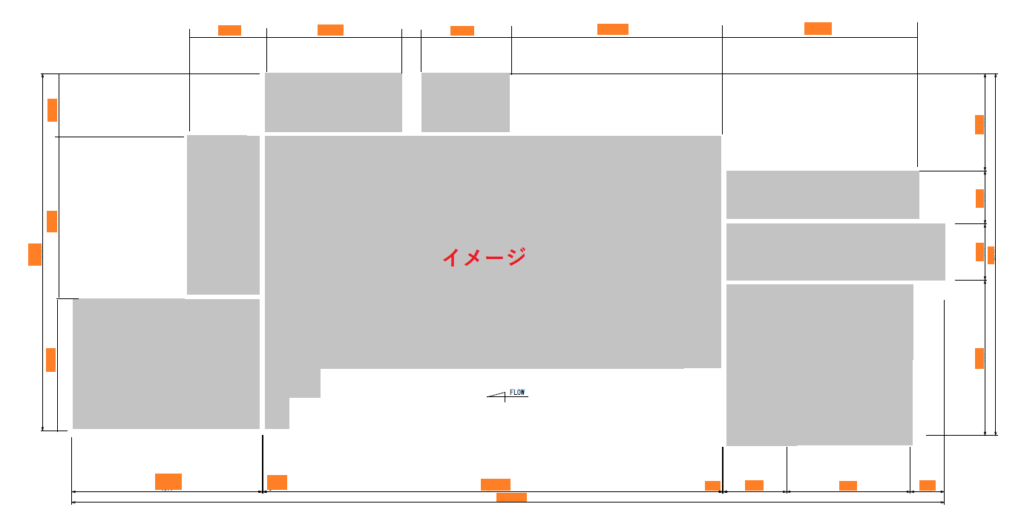

組立図に 必要な寸法、まず一つ目は全体・概略寸法 です。 主に

- 全長

- 全幅

- 全高

- 分割位置

- その他目安となる位置

です。(下のイメージ図は平面の場合)

私が大体意識している全体寸法は2つ あり、カバーを含めた全体寸法とカバーを省いた装置自体の全体寸法になります。 カバーが装置に密着している場合はカバーを含めた寸法で全体寸分としますが、装置からカバーが離れ、自立して立っている場合は、カバーを含めた最大寸法と、カバー内の装置最大寸法に区別(実際には図面2枚目を作るなど)し、空間がどれくらい空いているかの寸法も入れています。

全体寸法を入れる目的は、全体のスケールを把握するためですが、最大寸法をいれるといっても、ネジの微妙な飛び出しも含めるなどの どこの部分か解りづらい端数の寸法は必要無い限り加えません。

②機械のとなる基準寸法を入れる

次に、装置の基準寸法を入れます。 基準寸法も大きく分けて2つ あります。

- 設備が据え付けられている基準寸法(設備中心や中心から設備端面、その他構成する部分の設定位置など)

- 設備の仕様基準寸法

上記の 二つです。

1つ目は、設備が据え付けられている基準寸法になります。その機械が建屋の何処から何処に設置基準があるのかや、設備中心から左右にどれだけ出ているかなどの設置するための基準寸法などになります。

2つ目は設備の仕様基準寸法です。例えば搬送装置であれば、機械内の搬送ピッチなどの寸法です。これは実機では目に見えない部分がほとんどですが、非常に重要です。ポイントは、上記1つ目の基準から2つ目の仕様基準寸法に寸法が繋がると、見る人が解りやすいです。

③駆動・可動寸法を入れていく

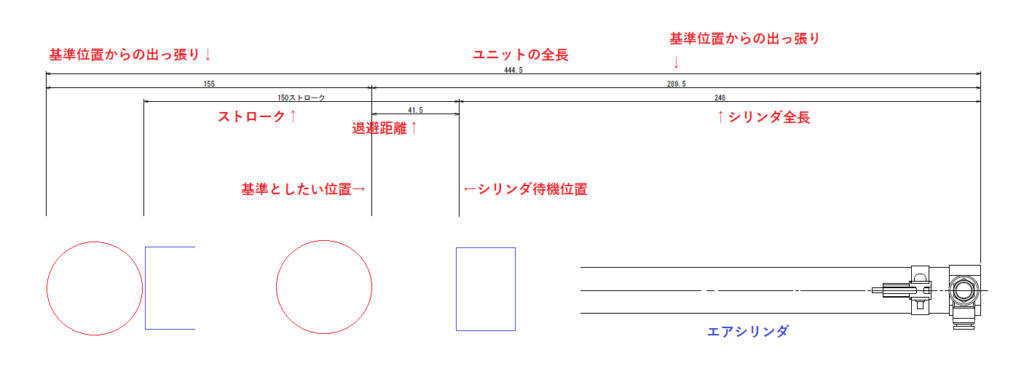

機械に含まれる駆動機器の動くストロークを記載 します。 ストロークと合わせて表現したいのは、可動した後の絵になります。可動した絵は「二点鎖線」で記載します。

※重要 組立図でここを注意深く記載しないと干渉を逃したりしますので絶対にサボらないようにしたいところです。

※組立図が出せないため、簡易図面で失礼します。

2DCADでは可動前のモデルをパターンコピーして隠線を消し、実線の部分を二点鎖線にするのが一般的だと思いますが、3DCADになってからこのパターンコピーするのが少し表現しずらい場合もあります。ここをサボらないように記載します。 このストロークの寸法を記載し、更にそこから干渉物までの距離などを記載しておくと良い です。

④ユニットの全体寸法とユニットの構成寸法を入れる

次にユニット寸法を入れていきます。

ユニット寸法のポイントは ユニット全体の寸法とそのユニットを構成する積み上げの寸法を記載していきます。 流れとしては サブユニット → 詳細へ入れていくわけですが、 ユニット寸法は工程別に分けるようにしたり、その組立て前に組んでおくサブユニットなどの寸法であったり、組立ての順番などで寸法を切り分ける ことがあります。

これはあくまで組立てのし易さを意識するものであり、ユニットの寸法が入っていることで見難くなるようであれば記載はしません。

⑤特記寸法を入れていく

特記寸法の 勘所は 購入品などの情報です。 主に

- 購入品の取付寸法(カタログ値)

- 購入品の特殊寸法、細目ピッチなど一般的ではない部分の記載(代表:フローティングジョイントや調整ねじなど)

組立図に悪影響が無い限り購入品の取り付けピッチや動作に関係する部分の寸法を入れていきます。 組立図には、仕様に重要な購入品の寸法を入れますが検図目的の意味がほとんどです。機械設計では、購入品のCADデータをダウンロードして使う事があります。その中間ファイルが実際の製品(カタログ寸法)と違う事はたまにありますのでミスを防止する上で大変重要な寸法となります。

補足:過去の購入品確認ミス

シェアします。

中間ファイルでダウンロードしたCADデータの寸法が違うことが判明。

同じ中間ファイルをダウンロードし直したら正しいデータがダウンロードされました。

提供側のミスではないと思いますが、いくら3DになったからってCADデータ信じきったらダメですね。(勉強になりました) pic.twitter.com/1EKhYG384t

— ENGINEER_48 (@48_engineer) 2018年9月12日

万が一寸法が違っていた場合、その他部品への影響も大きいことから、 私は組立図に悪影響が無い限り購入品の取り付けピッチや動作に関係する部分の寸法を入れて最後にカタログと照合しています。

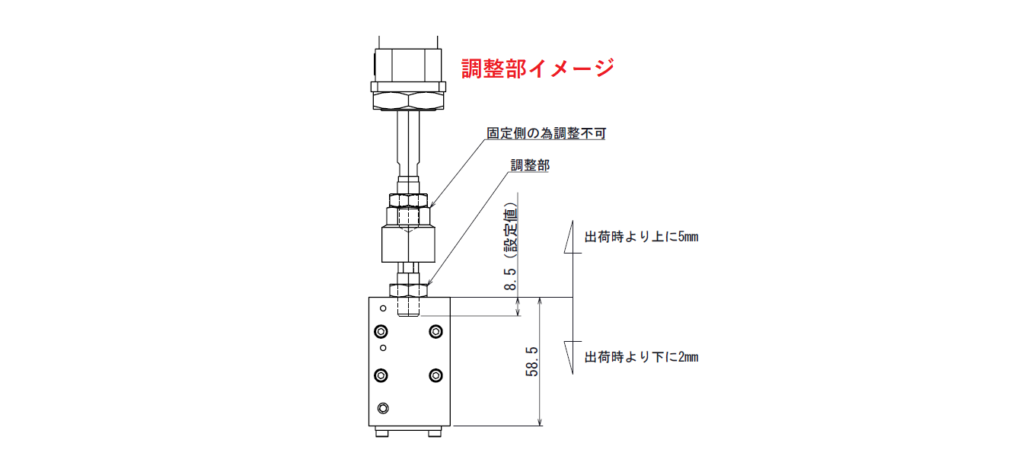

⑥調整寸法を入れていく

調整寸法とは、例えばロッドシリンダーにフローティングジョイントを付ける際「ネジ部をどれだけねじ込ませるのか」などの、適当に組んではいけない部分や位置決めの無い場所(調整が必要な場所)の組立するための指示寸法です。

また、そういった部分は部分詳細図や断面などを書き、内部でネジが突き当たってないかなどを見て解るようにすると良いのと、少し離れた場所で調整を行う場合 「どこ」を調整するための場所かを明確にしておくと尚良いです。

例えば、ハンドルを回して調整する場合、風船のよこに「〇〇調整用」などと記載します。

さらに、調整組立後に「どことどこの距離がこの寸法ならオッケー」という寸法があると良いです。 例えば組み立てた後の関連する他の部品までの距離などです。機械は部品(公差)の積み立てで出来上がっているので部分詳細図と同じように組んでも、結果的に寸法が若干ずれたりすることがあるためです。

補足:組立図にあると便利なテキスト

ここからは、寸法以外に組立図で重要な役割をする注記やテキストについてです。

補足-1 強度メンバーのサイズ(鋼材やシャフト径など)を記載する

強度メンバーとは、機械を支える鋼材 です。その鋼材のサイズを記載することにより、事前に強度が足りているかの検討がし易くなります。

これは特に計画段階で必要な内容になりますので、私の場合計画段階の組立図に 強度メンバーを記載 して、詳細に入るときに消します。全ての部材を記載する必要はなく、その装置で強度や剛性を特に注意するべき場所のみ記載します。(実際にこれでお客様も事前に確認できるので「もっとゴツくして」などの要求を初期でもらうことが出来ます)

補足-2 組立時に注意することを記載する

組立時に注意することとは「一般的なやり方と違います」という場所を記載 します。例えば特定のネジに対して「ロックタイト塗布」の指示をするような、普段は使わないけどここだけは利用してくださいねって場所です。ネジの締め付けトルクなんかも、これに該当します。

補足-3 勘違いし易そうな場所へのコメント

上記の組立時に注意することと似ていますが、勘違いし易そうな場所と見分けのつかないような場所へ、それらが解るようにコメントを記載するという事です。

例えば「RL」という記載を利用しますが、ただの「R側」と記載するのではなく「上流よりみてR側」などです。また組立図順番なども重要ですので記載するようにします。ちょっとしたことですが、その図面に関わる人たちの気持ちになって組立図を作成するとよいと思います。

以上です。

-

-

図面の書き方

図面の書き方(全般) ここでは、 各種の図面の書き方 をまとめています。 図面を書くにあたって 参考になるような内容があれば幸いです。 JISで推奨されている図面尺度と実用的な図面尺度 図枠に関する情 ...

続きを見る