ここでは 「ナットの種類と選び方|用途に応じた適切な選定法」 についてメモしています。

機械で欠かせない部品であるナットは用途別に形状が分かれています。 通常の締結であれば気にせず六角ナットを選択しますが、機械を設計していると機械の振動や外観によってナットに求められる機能が変わってきます。

用途に合わないナットを選ぶと、締結不良や緩みの原因となりかねません。 この記事では、主に機械部品に詳しくない方に向けて、ナット選定で失敗しないための初歩的な知識から、種類ごとの特徴、そして用途に応じた適切な選び方まで、網羅的にメモ しますので参考にしてください。

基本的なナットの種類と選び方のポイント

最も一般的な六角ナットの特徴

六角ナットは、その名の通り外形が六角形をしており、最も広く使用されている基本的なナットです。 スパナやレンチといった一般的な工具で容易に締め付けや取り外しができるため、橋梁のような巨大な構造物から精密機器の内部まで、あらゆる場面で活躍しています 。

六角ナットにはJIS規格によっていくつかの種類が定められています。 主に「1種」「2種」「3種」があり、それぞれ面取りや高さが異なります。

- 1種は片面のみに面取りが施され、高さはねじの呼び径の約8割

- 2種は両面に面取りがあり、高さは1種と同じ

- 3種は両面取りで高さが約6割と薄いのが特徴

どちらの面を座面にするか決まっていない両面取りのナットは作業性に優れます。

また、締結作業を行う際は、ボルト側ではなくナット側を回すことが基本とされています。 これは、万が一工具で傷が付いた場合に、交換が容易で安価なナット側にダメージを集中させることで、より重要なボルトの破損リスクを低減できるため だそうです 。(個人的にはどちらでも良いと思っていますが・・・。)

高さや保護目的で使う高ナットと袋ナット

六角ナットには、特定の目的のために形状を変化させた派生品が存在します。ここでは、高さを持たせた「高ナット」と、保護機能を持つ「袋ナット」について解説します。

高ナット(長ナット)

高ナットは、通常の六角ナットよりも高さがあるナットです。 その高さから「長ナット」や「ロングナット」とも呼ばれます。 主な用途は、2本の雄ねじ同士を連結して長さを継ぎ足すことです。 また、基板などを取り付ける際に、部材間に一定の空間を確保するためのスペーサーとしても利用されます 。

- 参考サイト名: ネジクル

- URL: https://www.tsurugacorp.co.jp/dictionary/screw/screw_high_nut.html

袋ナット(キャップナット)

袋ナットは、ナットの片側がドーム状のキャップで覆われているナットです 。 この形状から「キャップナット」とも呼ばれます。 最大の目的は、締結したボルトの先端が外部に露出するのを防ぐことです。 これにより、突出したねじ先端に人や物が触れて怪我をしたり、傷が付いたりするのを防ぐ安全性の向上と、ねじ部を湿気や汚れから保護して錆を防ぐ役割を果たします 。 また、ねじの先端が見えなくなるため、製品の見た目をすっきりと美しく仕上げる意匠的な目的でも広く使用されます 。

- 参考サイト名: 宇都宮螺子株式会社

- URL: https://www.urk.co.jp/contents/elements/element9.html

座金一体で便利なフランジナット

フランジナットは、ナットの座面にフランジと呼ばれるつばが一体成型されたナット です。 このフランジが座金(ワッシャー)の役割を果たすため、締結時に別途座金を用意する必要がありません。

最大のメリットは、作業性の向上 です。 座金を個別に取り付ける手間が省け、座金の入れ忘れといった人為的ミスを防ぐことができます 。 また、フランジによって締結対象物との接触面積が広がるため、締め付け時に発生する圧力(座面圧)が分散され、対象物を傷つけにくくなる効果もあります。

さらに、フランジの座面にセレーションと呼ばれる放射状の細かい溝が刻まれたタイプもあります。 このセレーションが母材に食い込むことで、振動などによるナットの戻り回転を防ぐ、高い緩み止め効果を発揮します 。 これらの理由から、フランジナットは自動車や機械の組み立てラインなど、作業効率と信頼性の両方が求められる場面で広く採用 されています。

- 参考サイト名: 富田螺子株式会社

- URL: https://tomitarashi.com/hurannjinatto.html

摩擦で緩みを防ぐナット(2種類)

振動や衝撃が加わる環境では、通常のナットは徐々に緩んでしまう可能性があります。 このような緩みを防ぐために開発されたのが「緩み止めナット」です。 ここでは、摩擦を利用して緩みを防ぐ代表的なナットである「ナイロンナット」と「Uナット」を紹介します。

ナイロンナット

ナイロンナットは、ナットの上部にナイロン製のリングが組み込まれた緩み止めナットです。 ボルトを締め付けていくと、雄ねじがナイロンリングに食い込み、その部分で強い摩擦力(プリベリングトルク)が発生します。この摩擦力が、振動によるナットの回転を防ぎ、緩みを抑制する仕組みです 。

メリットは、比較的安価で手軽に緩み止め効果を得られる点です。 一方で、ナイロンは熱に弱いため、高温になる場所での使用には適していません。 また、一度取り外して再利用すると、ナイロンリングが変形してしまい、緩み止め効果が著しく低下するため、原則として再利用は推奨されません。

- 参考サイト名: 富田螺子株式会社

- URL: https://tomitarashi.com/naironnnatto.html

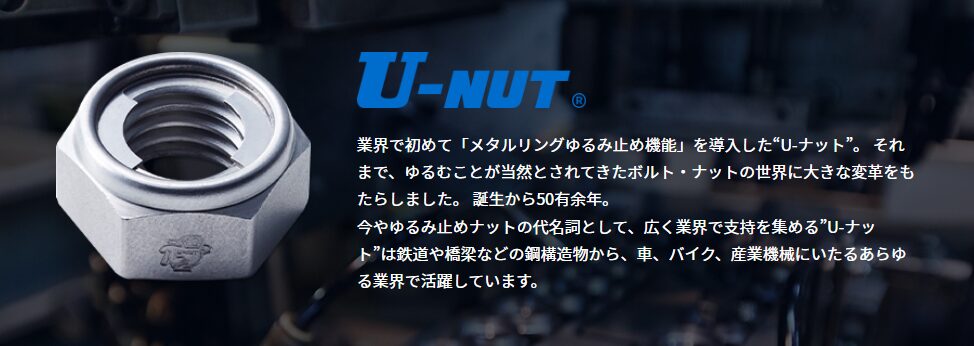

Uナット

出典:株式会社冨士精密

Uナットは、ナット本体の上部に「フリクションリング」と呼ばれる金属製の特殊なバネをかしめて一体化させた緩み止めナットです 。 ボルトを締め込むと、このフリクションリングがたわみ、その反発力が雄ねじを強く押さえつけます。 これにより発生する摩擦トルクが、強力な緩み止め効果を生み出します 。

Uナットは全体が金属でできているため、ナイロンナットと比べて耐熱性や耐寒性に優れているのが大きな特徴です 。 また、ボルトの途中の位置で締め付けを止めても緩み止め効果を発揮するため、位置調整が必要な箇所にも使用できます 。 ただし、頻繁な分解・組み立てを繰り返す箇所では、フリクションリングのバネ性が徐々に失われ、効果が薄れる可能性があります 。

- 参考サイト名: 株式会社冨士精密

- URL: https://www.fujiseimitsu.co.id/jp/products/u-nut/detail.php

くさび効果で固定するハードロックナット

出典:ハードロック工業株式会社

ハードロックナットは、極めて高い緩み止め性能を持つことで知られ、「究極の緩み止めナット」とも呼ばれています。 その原理は、日本の伝統的な木造建築で用いられてきた「くさび」の技術を応用したものです 。 このナットは、偏心加工が施された「凸ナット」と真円加工の「凹ナット」の2つで構成されます 。

まず凸ナットを締め、次に凹ナットを締め付けると、凸ナットの偏心部がくさびとして作用し、ボルト軸に強力な横圧力を発生させます。

この力でボルトとナットが一体化し、激しい振動や衝撃でも緩まない強固なロック状態が生まれるのです 。新幹線や長大橋など、絶対に緩みが許されない重要構造物で採用されており、専用工具不要で繰り返し使用できる点もメリットです 。

このように、くさびの原理を応用したナット以外にも、異なるアプローチで極めて高い緩み止め性能を実現するナットが存在します。 その代表例として「スペースロックナット」が挙げられます。 スペースロックナットは、ナット上部を特殊な形状に加工し、鋼材自体が持つバネ作用を最大限に利用するシングルナットです。

締め付けることでナット上部が3方向から圧力を受けて三角形状になり、ねじ部に強力な摩擦による緩み止め効果(プリベリングトルク)を発生させます 。部品点数が1点で済むため作業性に優れ、プリベリングトルクタイプでありながら再利用も可能という特徴を持っています。耐熱・耐寒性にも優れ、過酷な環境下でも高い緩み止め効果を持続させることが可能です 。

- 参考サイト名: 東大阪ブランド推進機構

- URL: https://www.higashiosakabrand.jp/products/512/

ピンで機械的に固定する溝付きナット

溝付きナットは、ナットの回転を物理的に阻止することで、緩みを確実に防止する機械的な回り止め方式のナットです。 ナットの上部に王冠のような複数の溝が設けられており、その見た目から英語では「キャッスルナット」とも呼ばれます 。

使用方法は、まずボルト側にドリルで横穴を開けておきます。次に、溝付きナットを規定のトルクで締め付け、ボルトの穴とナットのいずれかの溝の位置を合わせます。 そして、その穴と溝に「割りピン(コッターピン)」と呼ばれる金属製のピンを差し込み、先端を折り曲げて固定します 。

これにより、ナットは物理的に回転できなくなり、緩みが完全に防止されます。

この方法は非常に確実性が高いため、電車の台車や航空機、自動車の足回りなど、激しい振動や衝撃にさらされ、万が一にも緩みが許されない重要保安部品の締結に用いられます。 ただし、ボルト側にあらかじめピンを通すための穴加工が必要になる点や、締め付け時に穴と溝の位置を合わせる手間がかかる点が考慮すべき点です 。

- 参考サイト名: ねじコンシェル.com

- URL: https://www.neji-concier.com/shopping/?pid=1674578702-984916&b=c60&p=1&pan=7

主な緩み止めナットの比較

| 種類 | 緩み止め原理 | 主なメリット | 主なデメリット・注意点 |

| ナイロンナット | ナイロンリングの摩擦 | 比較的安価で手軽に緩み止め効果を得られる | 高温環境に不向き、再利用で性能が著しく低下する |

| Uナット | 金属製フリクションリングの摩擦 | 耐熱性に優れ、ボルトの中間位置でも固定可能 | 繰り返し使用すると緩み止め性能が徐々に低下する |

| ハードロックナット | くさび効果によるロック | 非常に高い緩み止め性能を持ち、衝撃や振動に極めて強い、再利用も可能 | 2つのナットで構成されており、他の緩み止めナットに比べて高価 |

| 溝付きナット | 割りピンによる機械的ロック | 物理的に回転を固定するため、緩み止め効果が非常に確実 | ボルトへの穴加工が必要、締め付け時にピン穴と溝の位置合わせに手間がかかる |

特殊なナットの種類と選び方と取付方法

薄板に固定するナット(2種類)

ねじを締め付けるためには、十分な厚みのあるめねじが必要です。 しかし、板金のような薄い母材では、直接ねじ穴(タップ)を切ることが困難 です。 このような場合に活躍するのが「溶接ナット」と「ブラインドナット」です。

溶接ナット

溶接ナットは、その名の通り、金属板に直接溶接して取り付けるためのナットです。 ナットの座面にはプロジェクションと呼ばれる小さな突起が数カ所設けられており、この突起に電流を流して溶かし、母材に固着させます。 これにより、薄い板にも強固なめねじを設けることが可能になります。

形状には六角形や四角形、T型などがあり、それぞれ溶接のしやすさや安定性が異なります。 自動車のボディや産業機械のフレームなど、強度と生産性が求められる分野で広く利用されています。 ただし、溶接作業が必要なため、専用の設備や技術が求められ、また、溶接できない材質には使用できないという制約があります。

- 参考サイト名: PEM® (PennEngineering)

- URL: https://www.pemnet.com/jp/company/pem-blog/how-do-weld-nuts-work-and-what-are-they-useful-for/

ブラインドナット

ブラインドナットは、部材の片側からしかアクセスできない場所に取り付けられるリベット形状のナットです。 筒状の部材や箱型の筐体など、裏側に手を回して通常のナットを保持することができない「ブラインド(盲)環境」での使用に最適です。

取り付けには「ナッター」と呼ばれる専用工具を使用します 。 母材に開けた下穴にブラインドナットを差し込み、ナッターでかしめる(圧縮して変形させる)ことで、ナットの胴部が母材の裏側で膨らみ、リベットのように固定されます 。

溶接が不要なため、熱による母材の変形や塗装の焼け付きがなく、手軽に作業できるのが大きなメリットです。一方で、正確な下穴径の管理や、対応可能な板厚の範囲を守ることが、十分な強度を得るために不可欠です 。

- 参考サイト名:ポップリベット・ファスナー株式会社

- URL:https://www.stanleyengineeredfastening.com/ja-JP/fasteners/Rivet-Nuts

プレスで圧入するセルフクリンチングナット

セルフクリンチングナットは、プレス機による圧力で薄い金属板に圧入して固定するナットです 。 圧入されると、ナットの根元にあるローレット(ギザギザ)が母材に食い込んで回り止めとなり、同時にナット下部の溝に母材の金属が流れ込むことで、抜け止めとして機能します。 この塑性変形を利用した固定方法により、非常に高い取り付け強度を実現します。

最大のメリットは、溶接が不要である点です。 熱を使わないため、母材に熱影響による歪みや変色、強度の低下といった問題が発生しません 。 そのため、メッキや塗装といった表面処理を施した後の板にも取り付けることが可能です。また、プレス機を使えば一度に多数のナットを圧入できるため、生産性が非常に高いのも特徴です 。

このナットは、パソコンの筐体や通信機器、医療機器など、薄板板金で構成される精密な製品に幅広く採用されています 。 ただし、使用するにはプレス機が必要であり、母材の材質がナット本体よりも柔らかく、ある程度の延性(引き伸ばされる性質)を持っていることが条件となります。

- 参考サイト名: 日邦ファスナー工業株式会社

- URL: http://www.nippo-fastener.co.jp/selfclinching.html

樹脂等に埋め込むナット(2種類)

プラスチックや軽合金といった比較的強度の低い材料に直接めねじを加工すると、繰り返しねじを締めたり緩めたりするうちに、ねじ山が破損してしまう「ねじバカ」と呼ばれる状態になりがちです。 これを防ぎ、強固なめねじ部を確保するために使用されるのが「インサートナット」や「エンザート」です。

インサートナット

インサートナットは、樹脂製品などに埋め込んで使用する金属製のナット です。 外周にはローレットと呼ばれるギザギザの加工が施されており、これが樹脂に食い込むことで、共回りを防ぎ、高い引き抜き強度を発揮します。

取り付け方法には、金型にインサートナットをセットして樹脂と一緒に成形する「成形時インサート」と、成形後の樹脂部品に開けた下穴へ後から挿入する「成形後インサート(アウトサート)」があります 。 後者の方法には、常温で圧力をかけて押し込む「圧入方式」や、ナットを加熱して樹脂を溶かしながら埋め込む「熱圧入方式」などがあります 。 家電製品や自動車部品、OA機器など、私たちの身の回りのあらゆる樹脂製品で利用されています 。

- 参考サイト名:特殊ネジ・特殊リベット.com

エンザート

エンザートは、インサートナットの一種ですが、最大の特徴は外周にもねじが切られている点です 。 この外周のねじがタップ(めねじを切る工具)の役割を果たすため、母材に下穴を開けるだけで、エンザート自体をねじ込みながらめねじを形成することができます。 この「セルフタッピング機能」により、タップ加工の工程を省略できるため、作業性に優れています 。

また、外周のねじが母材にしっかりと食い込むため、非常に高い引き抜き強度と耐摩耗性を得られるのがメリットです 。 ねじの着脱が頻繁な箇所や、より高い締結強度が求められるアルミ合金や硬質プラスチックの補強に適しています。

- 参考サイト名: ねじコンシェル.com

- URL: https://www.neji-concier.com/column/info110.html

手で締めるナット(2種類)

これまでに紹介してきたナットは、主に部材を強力に固定することを目的としていました。 しかし、中には工具を使わずに手で操作するためのナットや、物を吊り下げるという特殊な目的を持つナットも存在します。

蝶ナット

蝶ナットは、ナットの両側に蝶の羽のような形状のつまみが付いたナットです 。 この羽の部分を手で掴んで回すことができるため、スパナなどの工具を一切使わずに締めたり緩めたりすることが可能です 。

この手軽さから、点検口のカバーや簡易的な治具の固定など、頻繁に開け閉めや調整が必要な箇所で広く利用されています 。 ただし、手で締めることが前提のため、工具で締め付けるような強い締結力を得ることはできません。 したがって、高い強度や振動に対する緩み止め性能が求められる箇所での使用には不向きです 。

- 参考サイト名: ネジクル

- URL: https://www.tsurugacorp.co.jp/dictionary/nut/nut_butterfly_nut.html

アイナット

アイナットは、上部がリング状(目の形)になっているナットで、重量物を吊り上げたり、ワイヤーやチェーンを固定したりする目的で使用されます。 工場で製造された機械や制御盤などをクレーンで吊り上げて輸送する際の吊り点として取り付けられるのが典型的な用途です。

アイナットを使用する上で最も重要なのは、安全性の確保です。 それぞれのサイズごとに安全に吊り上げられる「使用荷重」が厳密に定められており、これを絶対に超えてはいけません。 また、複数のアイナットを同時に使用しても、吊り上げ可能な総重量は増えません。

これは、荷重が均等にかからず、一つのナットに想定以上の負荷が集中する危険があるためです 。 さらに、アイナットはねじ軸の真上(垂直方向)に荷重がかかることを前提に設計されているため、横方向から力をかける「横吊り」や「引き起こし」に使うと、ナットやボルトが破損する恐れがあり、原則として禁止されています 。

取り付けの際は、リング部分に棒などを通して過剰な力で締め付けるのではなく、必ず手で回して座面を対象物にしっかりと密着させることが求められます 。

- サイト名: 宇都宮螺子株式会社

- URL:https://www.urk.co.jp/contents/elements/element31.html

まとめ

最後にまとめます。

以上です。