今日は「機械設計の図枠に関する情報」についてのメモです。

機械設計の図枠

各社機械設計の図枠は規格(記載ルール)を満足しながら表現が様々 ですが、従来紙ベースであった為に図枠がただの四角い枠だけでなく地図のような区切りがしてあったり、図枠を作成した当時の意図をよく理解していないまま図枠を利用している人も多いかと思います。

図枠に関するJIS

機械設計の製図・図枠に関するJIS規格(関連規格)は以下の通りです。 これを基本的に守って図枠を準備しましょう。

- 製図-製図用紙のサイズ及び図面の様式:JIS Z 8311

- 図面の折り方:JIS Z 8311(附属書)

- 製図-表示の一般原則-線の基本原則:JIS Z 8312

図面の用紙サイズと寸法

JISに記載されており、図面で頻繁に使われる第1優先の用紙サイズは以下の通りです。

- A0サイズ:841×1189

- A1サイズ:594×841

- A2サイズ:420×594

- A3サイズ:297×420

- A4サイズ:210×297

※第2、第3優先サイズは一般的ではないですので記載を省いています。特殊サイズの情報が必要な方はJIS Z 8311を参照ください。

用紙サイズの選択について

製図における用紙の選択ですが、JISにおいては 「原図は必要とする明瞭さ・細かさを保つことが出来る最小サイズを選択するが、図面一連の取り扱いを考慮し用紙を揃えるなどもしてよい」 となっています。 つまり、決まっているようで決まっていないです、

私個人のルールとしては、部品図及び組立図で使用して良い尺度 は 1:1、1:2、1:3、1:4、1:5、1:6、1:8、1:10、1:15、1:20、1:30、1:40、1:50・・・・・ とし、斜視図のみ0.5単位の尺度使用も状況に応じて使っています。(1.5 や 2.5 など、斜視図の存在意味を考慮し、見やすさを優先すべき場合のみ)

そして、 部品図に使用する尺度の目安は 第一候補は1:1で書ける図枠サイズ とし、A1~A4は問わないですが 図枠に対するの部品占有率が60~80%程度が埋まるサイズの選択をしています。 図枠に対して小さすぎてもダメだし大きすぎてもダメ。 部品図はデザインなので見た目が綺麗ものの方が良いです。

図面の輪郭ルール

- 輪郭線の線種:実線

- 輪郭線の太さ:最小0.5mmが良いが、JIS Z 8312に則り他の太さでも可

メモ:JIS Z 8312 図面に使う線の太さ(単位:mm)

0.13、0.18、0.25、0.35、0.5、0.7、1.0、1.4、2.0

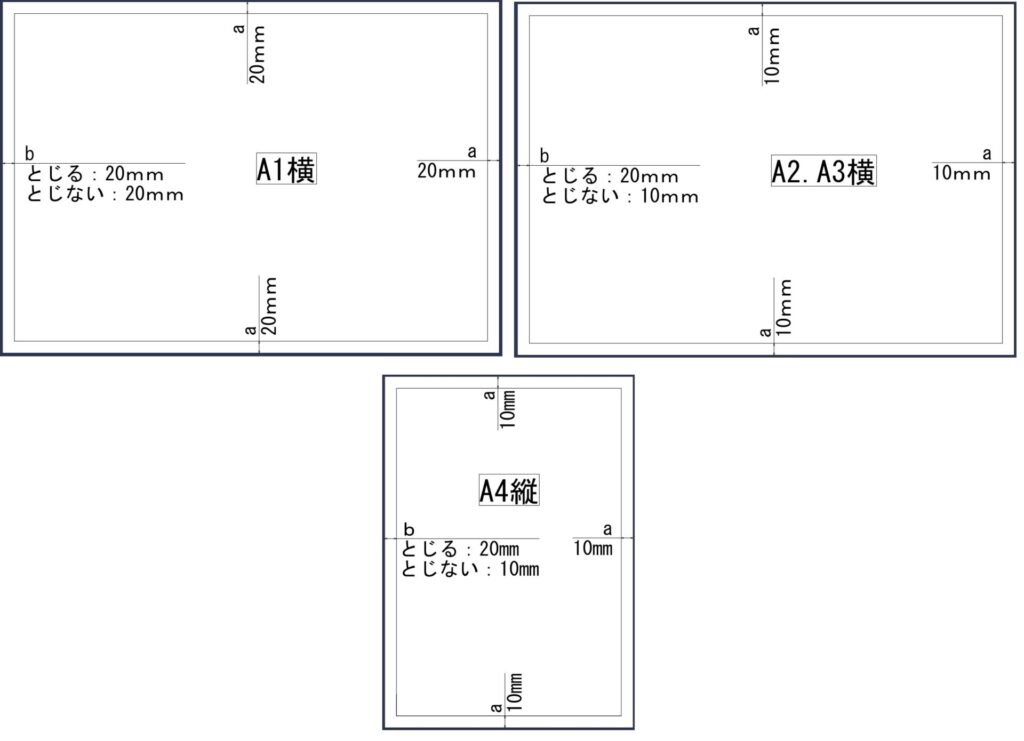

輪郭線の位置は下記を参照してください

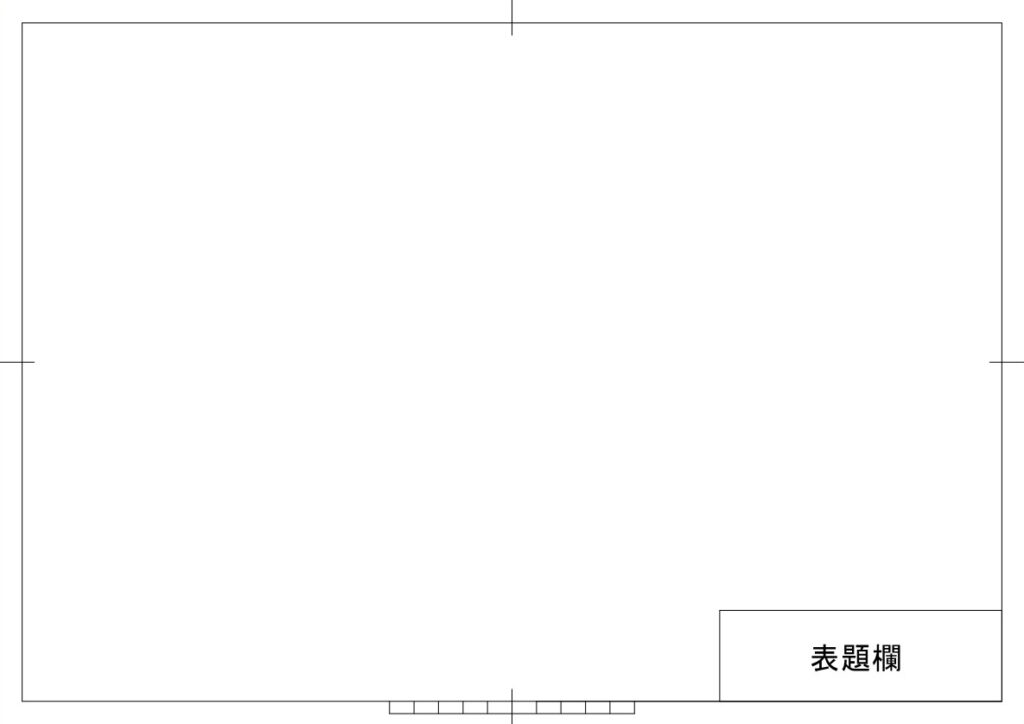

表題欄ルール

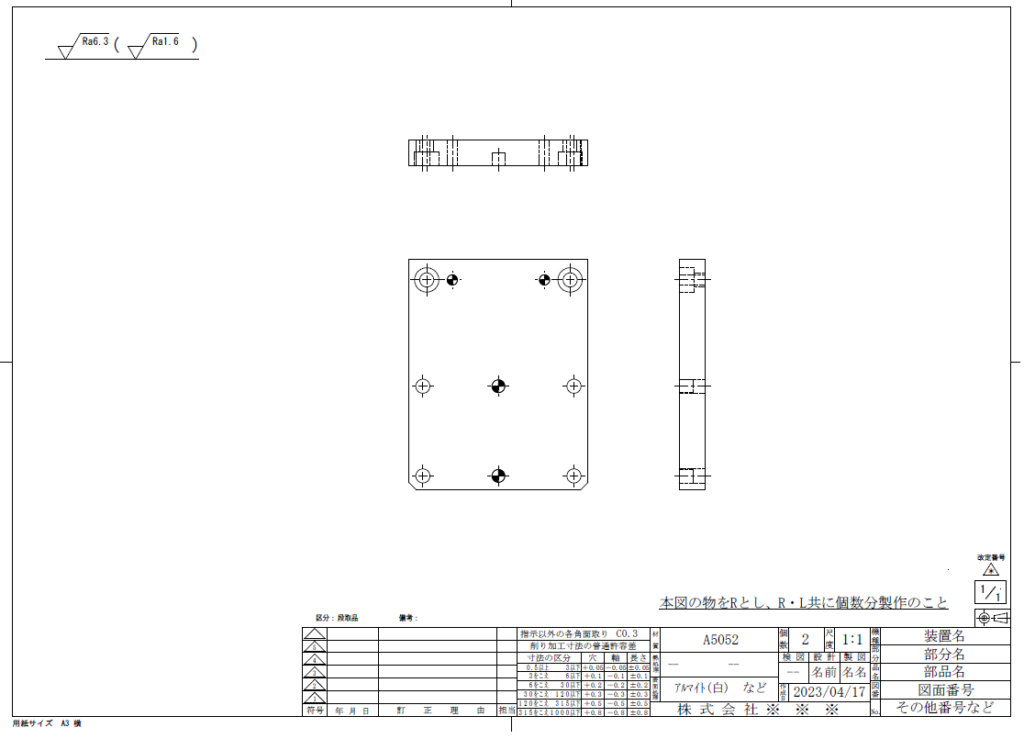

図面の表題は、図面の横・縦利用共に右下に配置するルールがあります。 記載項目は各社様々でオリジナルばかりです。 以下は私が実際に使用している表題になります。

図面の中心マーク記載ルール

図面の中心マークは図面の位置決めに便利なために設けるもので、一応必要です。

- 中心マークの線種:実線

- 中心マークの太さ:最小0.5mm

- 中心マークの場所:天地左右合計4ヵ所

- 中心マークのはみ出し:輪郭線より内側に5mmまでの間

図面の方向マーク(任意・各社導入少ないです)

製図用紙の向きを示したい場合は正三角形の方向マークを設けても良いとなっています。 情報が必要な方はJIS Z 8311を参照してみてください。

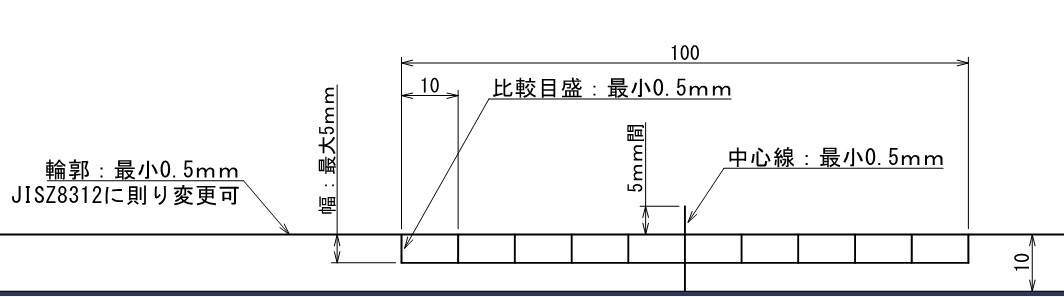

図面の比較目盛(任意・各社導入多いです)

図面を拡大縮小した際の程度を知るために下記数字のない比較目盛を設けることが望ましい。JISによる記載箇所の数に指定はない。

- 比較目盛の線種:実線

- 比較目盛の太さ:最小0.5mm

- 比較目盛の長さ:最小100mm

- 比較目盛の幅:最大5mm

- 比較目盛の間隔:10mm

- 比較目盛の場所:なるべく中心マークより対称に配置

図面の格子参照(任意・各社導入まちまちです)

図面の特定部分を容易に示すため、全ての図面に格子参照方式を設けることが望ましい。情報が必要な方はJIS Z 8311を参照願います。

- 格子の分割数:輪郭線を偶数等分

- 格子の横方向:左から1,2,3のアラビア数字

- 格子の縦方向:上からA,B,Cのアルファベット大文字

- その他:上下左右の相対する辺に同じ記号を記入する

- 格子の呼び方:例)B-2のように呼ぶ。

裁断マーク(任意・各社導入少ないです)

製図用紙の裁断に便利なように、裁断マークを設けると良い。情報が必要な方はJIS Z 8311を参照願います。

参考図枠と表題のダウンロード

この記事を作成するにあたり、図枠と表題をご準備したので、枠を作るのが面倒な方は参考までにお使いください。データは何れもDXFになります。

- 表題は私が実際に使っているオリジナルです。参考はA4を提供していますが、これをA3、A2、A1へそのまま貼って使ってください。

- 比較目盛は4ヶ所にありますので必要なところを残してご利用ください

最後に

私は多くのお客様の図枠や、図面の記載を見てきているのですが、「見易さ」を重視して格子が充実していたり、図枠線も0.5だと太いためか、0.5mmではなく0.35mmを利用していたり色々な図枠がありました。

時代は紙から電子データとなってきているので図枠に対する意識が薄れてきているのは事実ですが、ある程度のルールは守りつつ見やすい図面を作図していただければと思います。

以上です。